鸭嘴兽、大熊猫、中华鲟、扬子鳄……5月18日,在世界博物馆日这天,马克思主义学院2018级研究生党支部一行实地参观华东师范大学生物博物馆里这些神奇的生物藏品。

“始建于1952年的生物博物馆,如今已有60多年历史,标本样品总数达数万件。”据志愿讲解员袁心悦介绍,生物博物馆高度重视藏品的储藏与保护,馆藏资源随历史积淀愈发丰富,构建了一个完整的生态科研网络。其中馆藏的鸭嘴兽标本,更是全国仅有三件标本之一,在动物学科发展史和国家自然资源发展史上具有重要意义。这些流光溢彩的生物标本展示了生物多样性,也凝聚着每一代师大科研人的心血,传承着师大学人的科学奉献精神,见证着校史文化的发展侧影。

跟随志愿者的脚步,支部一行深刻体会到标本样本下蕴含的历史文化与科学知识。2018级思想政治教育专业研究生单金巍谈到,标本背后是一代代科研人员对科学孜孜不倦的追求与探索,我们要将这种不辞辛劳、细致入微的品质融入学术研究中。“通过对不同生命形态的观察,不仅感受到生命多样性迷人之处,更引发我对物种保护的思考”,2018级马克思主义发展史专业向云丰深有感触地说,“人与自然是和谐共生的共同体。在处理人与自然的关系上,要尊重自然、敬畏自然,持续探索人与自然和谐共生之路。”2018级马克思主义中国化研究专业博士生沈佩翔表示,生物博物馆展现了人文与自然的共享共生,是美丽中国建设进程中传递习近平生态文明思想和实现可持续发展的重要载体。

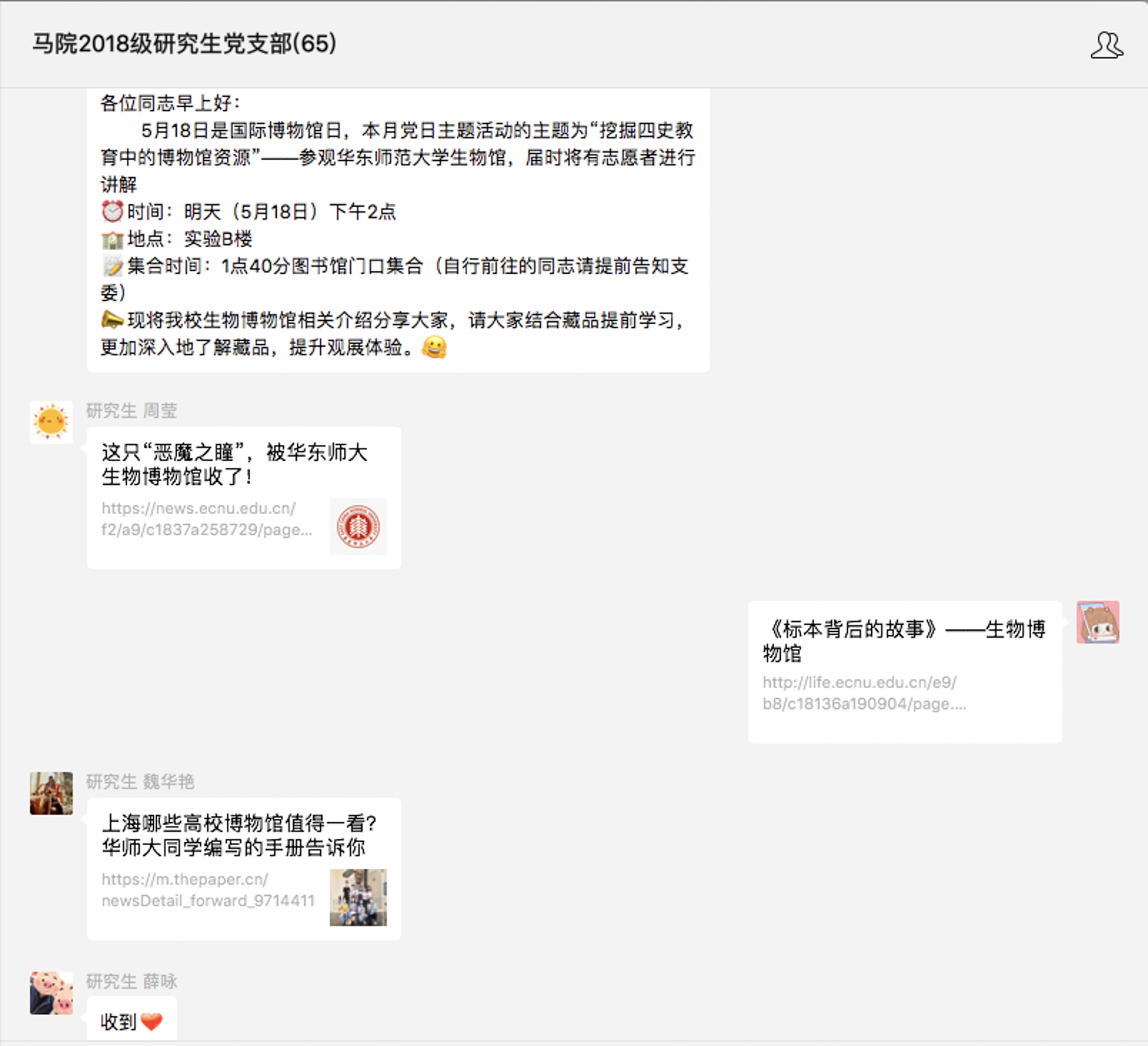

此次参观活动前,支部委员会充分利用学校博物馆官网相关介绍,对馆藏特点、重要展品的历史背景和当代价值向党员分享,帮助党员更加深入了解动植物标本“背后的故事”,引导党员带着问题和思考走进藏品,养成良好参观习惯,遇见更广阔的世界。

习近平总书记强调,“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”。据悉,历经六十余年发展,师大现已建成多所纪念馆和博物馆,记录着师大人薪火相传的踏实态度,具有极高的科研与文化价值,也蕴含丰富的党史学习教育资源,可称为“校园里的宝藏”。

回望历史,传承文化。日前,支部开展“缅师大先辈,悟学子初心”主题党日活动,集体至我校“冯契学术成就陈列室”参观学习。本年度支部工作将以党史学习教育为主线,持续创新学习形式,积极挖掘校园“史料”背后的育人资源,深刻体味与追寻展陈藏品背后所承载的历史、文化乃至师大精神,以此不断激励学子砥砺奋进,书写属于新时代师大学子的崭新故事。

图文|胜晓彤 来源|马克思主义学院 编辑|彭佳 编审|